平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

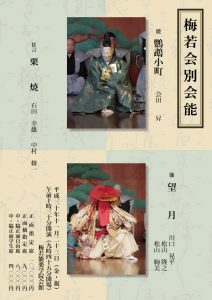

さて、11月23日(金)午前10時30分開演を予定しておりました「梅若会別会能」は、梅若実師の健康上の理由により、公演を来年に延期させて頂くこととなりました。

延期公演に関してましては、公演日時が決定次第改めてお知らせ致します。

ご観能を楽しみにしていらっしゃいましたお客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

なお、すでにチケットをご予約、ご購入されたお客様には、こちらからご連絡をさせて頂き、お手続きをご説明させて頂きます。

何卒、ご容赦下さいますようお願い申し上げます。