◇どんな一日?

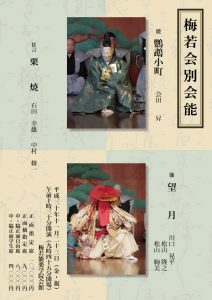

「演能会」と区別して「素人会」という愛好者の発表会の一日です。

5分~30分ほどの演目が並びます。

この度は、娘達も混ぜて頂き、

長女・絢美が「能・吉野天人」、

次女・結美が「番囃子・船弁慶」「仕舞・邯鄲」、

三女・絖美が「仕舞・老松」にて舞台を踏みます。

「吉野天人」では娘が初めての「シテ(主役)」を務めます。

またとない「こども能」の機会です。

「船弁慶」では五人囃子の形式で物語を楽しみます。

「邯鄲」「老松」は紋服姿のまま演目の舞いどころを務めます。

まず、能楽を演劇として鑑賞する際の豆知識です。

舞台と客席を遮るもの(緞帳)が無い能舞台では入退場までが演出の一つになります。

能舞台では大道具を使用した舞台創りを控えるため、始めは何も無い舞台がさらけ出されています。

開演とともに演者が舞台に登場し、様々に表現し、終曲後には元の閑居な舞台に帰ります。

流れる時間はとても穏やかです。読書のように観る人聴く人の想像力から場面転換が成されます。

「素謡」

能は謡(声楽)での表現に工夫が施されています。

「謡曲(素謡)」では能の台本を音読(熟練者は暗唱も)しながら情景描写を楽しみます。

言葉(会話)として発される事もあれば、音楽として表現される事もあり、全てを聞き取ることは至難の業かもしれません。

まずは人の声の持つ音色、地謡(コーラス)がおりなす臨場感をお楽しみください。

そして日常の言葉遣いとの違いに関心を向けてください。

すると、初めてでもそれぞれの演目のグラデーションが感じ取れるかもしれません。

「仕舞」

謡のみで進行するなかに紋服姿で立ち舞います。

静寂な情景描写や心情表現、また一年間を一時間に集約したような、ゆったり且つ凝縮された描写をお楽しみください。

「番囃子」

番とは、一曲(一番)を示します。

装束を使用せず、立ち舞う役者を設定しない、いわば「五人囃子」です。

「舞囃子」

能の演出の中で、立ち舞う部分を愛でる趣旨の形式です。

紋服姿で、上演されます。