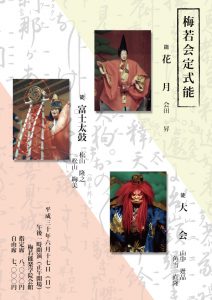

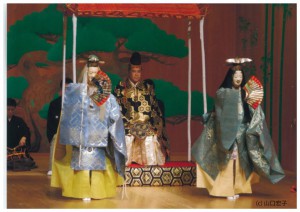

◇「 富士太鼓 (ふじたいこ) 」の見どころ

狂女・執心・仇討ちの要素が混在する作品です。笠を被って登場するシテには死生観も表現されています。

謡で表現される旅の景色から、対話による現実回帰。亡き富士の憑依も漂う狂い舞う有様。一幕物ですが舞台上で装束替えが行われ、二幕物の要素を兼ねています。

~登場人物

シテ 富士ノ妻 子方 富士ノ女 ワキ 官人 アイ 官人ノ下僕

~あらすじ

萩原院の御代に、楽人が宮中での役をめぐり対立した末、一方が殺めてしまう。後日、院の臣下が遺族を待っていると、娘を連れ添った女性が上京してくる。遺族と知った臣下は楽人の死を伝え、形見の装束を渡す。女性が夫を偲び形見を身にまとうと、心が狂乱して太鼓を敵に見立て詰め寄ってゆくのであった。やがて気を取り直した女性は夫の面影を心に残し、故郷へと帰る。

「 富士太鼓 」 ・・・物語の流れと詞章(太文字は場面情景、細文字は台本です。)

1.萩原院の臣下による富士と浅間の間に起きた事件を伝える。

ワキ「これは萩原の院に仕へ奉る臣下なり。偖も内裏に七日の管絃の御座候により。天王寺より浅間と申す楽人。これは雙無き太鼓の上手にて候。また住吉に富士と申す楽人。これも劣らぬ太鼓の上手にて候が。互に管絃の役を望みまかり上りて候。さるほどに浅間此由を聞き安からずに思ひ。彼の宿所に押寄せ。敢えく富士を討つて候。まことに不便の次第にて候。定めて富士がゆかりの無きことは候まじ。若し尋ね来りて候ば。形見を遣はさばやと存候。

2.富士の遺族が都に訪れる。

シテ子方「雲の上なほ遥かなる。雲の上なほはるかなる富士の行くへを尋ねん

シテ「これは津の国住吉の楽人。富士と申す人の妻や子にて候。さても内裏に七日の管絃のましますにより。天王寺より楽人めされ参る由を聞き。妾が夫も太鼓の役。

シテ子方「世に隠れなければ。望み申さんその為に。都へ上りし夜の間の夢。心にかゝる月の雨

身を知る袖の涙かと明かしかねたる夜もすがら。寝られぬまゝに思ひたつ。寝られぬまゝに思ひ立つ。雲井やそなた古里は。後なれや住吉の松の隙より眺むれば。月落ちかゝる山城もはや近づけば笠を脱ぎ。八幡に祈掛帯の。結ぶ契の夢ならで。現に逢ふや男山都に早く着きにけり都に早くつきにけり

急ぎ候程に。都に着きて候。此所にて富士の御行へを尋ねばやと思ひ候。

3.官人に案内を申し入れる。

シテ「いかに案内申候 狂言「云々

シテ「これは富士がゆかりの者にて候。富士に引合はせられて給はり候へ 狂言「云々

4.富士の身の上を聞かされる。

ワキ「富士がゆかりと申すは何處にあるぞ シテ「これに候 ワキ「偖これは富士がため何にてあるぞ

シテ「恥かしながら妻や子にて候 ワキ「のう富士は討たれて候よ シテ「なにと富士は討たれたると候や ワキ「なかゝゝのこと。富士は浅間に討たれて候

シテ「さればこそ思ひ合はせし夢の占。重ねて問はゞ却々に。浅間に討たれ情なく

地「さしも名高き富士は何ど。煙とはなりぬらん。今は歎くにそのかひも無き後に遺る思子を。見るからにいとゞなほ進む涙は堰きあへず

5.形見の道具を受け取る。

ワキ「今は歎きてもかひなき事にてあるぞ。これこそ富士が舞の装束候ふよ。それ人の歎には。形見に過ぎたることあらじ。これを見て心を慰め候へ

6.夫への思いを連ねる。

シテ「今まではゆくへも知らぬ都人の。妾を田舎の者と思しめして。詐り給ふと思ひしに。まことにしるき鳥兜。月日も変らぬ狩衣の。疑ふところもあらばこそ。痛はしや彼の人出で給ひしとき。みづから申すやう。天王寺の楽人は召にて上りたり。御身は勅諚無きに。推して参れば下として。上を忖るに似たるべし。そのうへ御身は当社地給の楽人にて。明神に仕へ申すうえは。何の望のあるべきぞと申しゝを。知らぬ顔にて出で給ひし

地「その面影は身に添へど真の主は亡き後の忘れ形見ぞよしなき。豫てより。かくあるべきと想ひなば。斯くあるべきと想ひなば。秋猴が手を出し。斑狼が涙にても遏むべきものを今さらに。神ならぬ身を怨み喞ち。なげくぞ哀なる歎くぞあはれなりける

7.(物着)舞台上で舞衣・鳥兜を着ける。

8.太鼓へ執心を露わに娘に太鼓を打たせる。

シテ「あら怨めしやいかに姫。あれに夫の敵の候ぞやいざ討たう

子「あれは太鼓にてこそ候へ。思の餘りに御心乱れ。條無きことを仰せ候ぞや。あら浅ましや候

シテ「うたての人の云う事や。厭かで別れし我が夫の。失せにしこと太鼓ゆゑ。ただ怨めしきは太鼓なり。夫の敵よいざ撃たう

子「げに理なり父御前に。別れしことも太鼓ゆゑ。さあらば親の敵ぞかし。撃ちて恨を晴らすべし

シテ「妾がためには夫の敵。いざや狙はん諸共に

子「男の姿かり衣に。武具なれや鳥兜 シテ「恨の敵うち治め 子「鼓を苔に シテ「埋まんとて

地「寄するや鬨の聲立てゝ。秋の風より。凄ましや

シテ「打てやゝゝゝと攻鼓 地「あらさて懲りのなく音やな

9.シテ自身も太鼓を打ち出す。

地「なほも思へば腹たちや。尚も思へば腹立や。化したる姿にひき替へて。

こころ詞も及ばれぬ富士が幽霊来ると見えて。よしなの恨やもどかしと太鼓打ちたるや

10.(楽) 謡が止み、囃子のみにて舞い出される。

10.次第に心情が強まり太鼓を打ち据える。

シテ「もちたる撥をば劔とさだめ

地「もちたる撥をば劔と定め。瞋恚の焔は太鼓の烽火の天に上れば雲の上人。實の富士颪に絶えず揉まれて裾野の桜。四方へばつと散るかと見えて。花衣指す手も引く手も。伶人の舞なれば。太鼓の役は。固より聞ゆる名の下虚しからず。類無や懐かしや

11.様々な楽に例えられながら打ち据える様子。

地「げにや女人の悪心は。煩悩の雲晴れて五常楽を打ち給へ

シテ「修羅の太鼓は打ちやみぬ。此の君の御命。千秋楽を打たうよ

地「さてまた千代や萬代と。民も榮えて安穏に シテ「太平楽を打たうよ

12.時刻が移り変わり次第に正気を取り戻す。

地「日も已にかたむきぬ。日もすでに傾きぬ。山の端を眺めやりて招き還す舞の手の。嬉しや今こそは。念ふ敵は討ちたれ。撃たれて音をや出すらん我には晴るゝ胸の煙。富士が恨を晴らせば涙こそ上無かりけれ。

13.形見の装束を脱ぎ都を後にする。

地「これまでなりや人びとよ。これまでなりや人々よ。暇申してさらばと伶人の装鳥兜。みな脱捨てゝ我が心。乱れ笠乱れ髪かゝる思は忘れじと。また立反り太鼓こそ憂き人の形見なりけれと。見おきてぞ帰りけるあと見おきてぞかへりける。