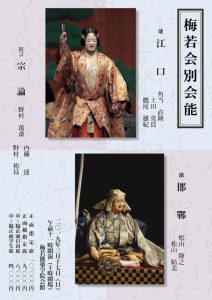

◇令和元年11月17日(日) 午前11:00 開演

於・梅若能楽学院会館(中野区東中野)

能「班 女」 山中迓晶

小鼓 大倉源次郎(人間国宝)

地謡 松山隆之

能「遊行柳」 角当行雄

大鼓 柿原崇志(人間国宝)

地頭 梅若 実(藝術員会員、人間国宝)

(他 狂言・仕舞)

~詳細は投稿下記をご確認ください。

別会能は、稀曲や大曲が上演される公演です。

「班女」

遊女の想い人への心象を、秋の趣たっぷりに表す一番です。

シテは花子という名を持ちながら班女と呼ばれます。

そこには前漢の「班婕妤」に準えた理解が求められるところですが、

終始、演出の軸となる「秋の扇」には、心の表裏が表され、

観る人とって花子を身近に感じさせる妙技があります。

三島由紀夫の近代能楽集の題材ともなった演目です。

「遊行柳」

「西行櫻」と人気を二分する、老木の精を主人公とする代表作品です。

作者は「観世信光」と伝わり、室町期のスペクタクル的な作品を多く残した人物ですが、

晩年の作品とされる「遊行柳」では「幽玄性」を追求する作風に魅力が詰まっています。

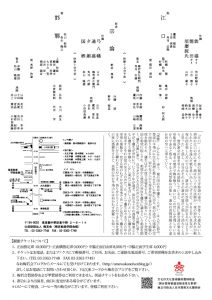

正 面 席(指定席)=10,000円

脇・中正面(自由席)= 8,000円

席種 席 枚

◇お申込みは https://honobonoh.com/?page_id=80

席種枚数、お名前、郵送先、連絡先を明記の上ご連絡ください。

※頂きました個人情報はチケットの発送・能楽公演のご案内以外に使用することはございません。